研究とは?論文とは?

-

研究とは、何かの問や疑問点を立てて、その問・疑問に対する答えを探求する活動である。

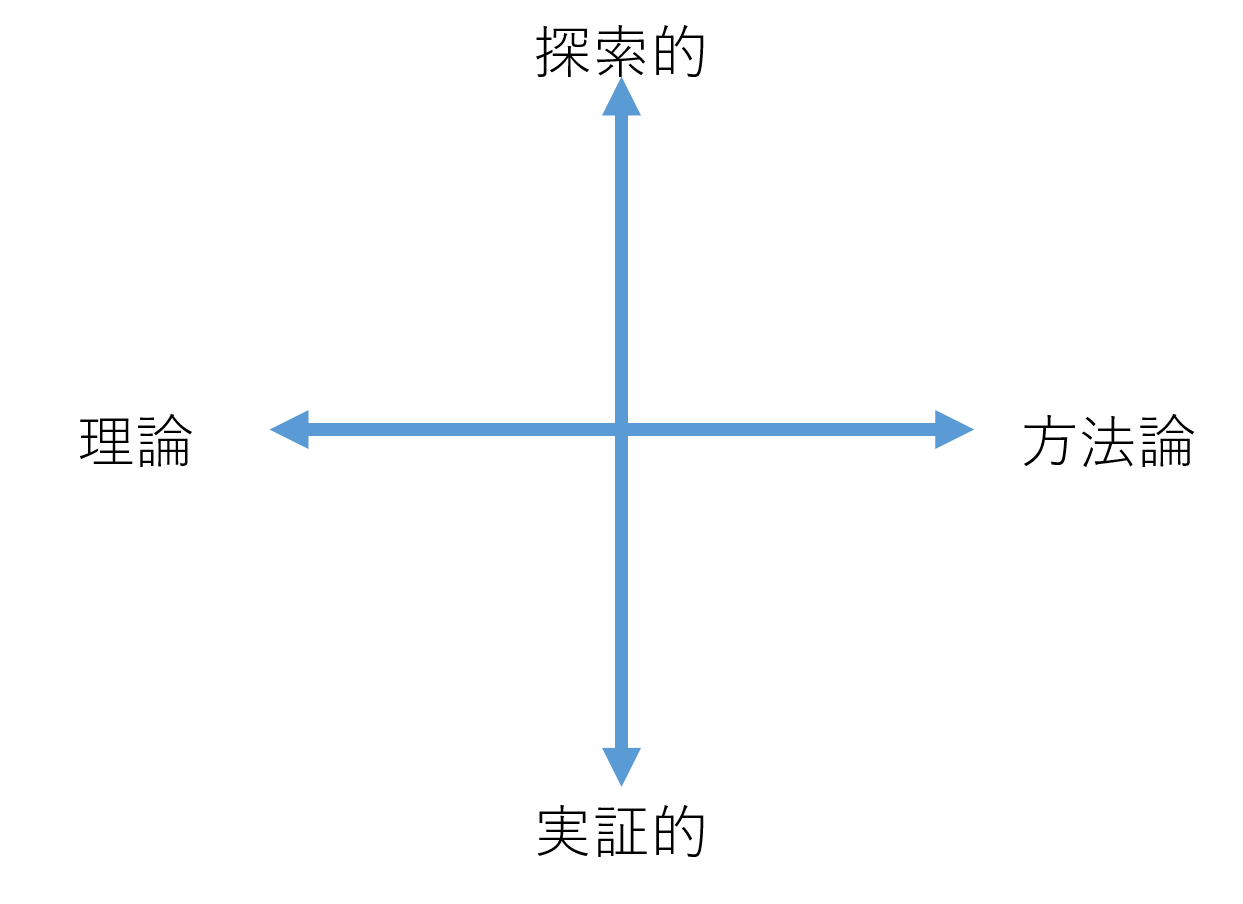

大きく理論研究・方法論研究と、探索的研究・実証的研究の2つの軸がある。これらは問の立て方が異なる。

理論研究:ものごとの理(因果関係等の関係性)を明らかにする研究。現実にすでに存在する現象を解剖し、現象についての理解を深めるのが目的。問は「なぜそうなっているんだろうか」というものになる。

方法論研究:現実に存在する課題に対応するための方法を模索する研究。課題を解決する方法を開発・提案するのが目的。問は「どうすればいいんだろうか」というものになる。ちなみに企業での開発研究は基本的にすべてこちらを志向しており、このため英語ではResearch and Development (R and D)と呼ばれることが多い。

探索的研究:そもそも、まだ問がクリアになっていない状態から問をクリアにすること、あるいは問に対する答えの仮説が立っていない状態から仮説をクリアにすることを目的に、現時点での(抽象的な)問に関する物事を網羅的に・質的に観る研究。創造的・発散的思考と全体把握を志向する。

実証的研究:問に対する答え(仮説)が実際に答えとなるのかを明らかにすることを目的に、対象に対して実験や調査を実施し、各種の科学的手法により仮説を検証する研究。論理的・収束的思考と厳密性・詳細性を志向する。

-

論文とは、自身がたてた問と、それに対する答えを示すとともに、それが問いに対する答えとして妥当であることを論証する文書のことである。

研究計画の構成要素

研究計画書フォーマット=>Wordファイル(藤野ゼミ生向け)

-

研究の背景:

まずは、どういう問題を取り上げるのか。その研究を実施しようと思った動機や経緯。個人的な理由でも構わない。自分がなぜそういうことに興味を持ったのかを述べる。

次いで、その研究テーマが「ほかの人もその点に興味があるんだ」「社会的にもその点が問題とされているんだ」といった、テーマの一般性を述べる。(研究の社会的背景)

一般性が高い問題であればあるほど、間違いなく、ほかにも同じ関心ごとをもつ人が存在している。そういう先行研究をレビューして、すでに明らかになっていること・すでに提案されている方法を確認する。そのうえで、まだ明らかになっていない点を指摘する。これが研究の目的にもつながる。(研究の学術的背景)

-

研究の目的:

自分が研究を通じて、何を明らかにしようとしているのか。何を達成しようとしているのか。これを考えるときには「~~~を明らかにすることを本研究の目的とする」や「~~~というものを開発・提案することを目的とする」といった述語の文に落とし込むこと。

場合によっては、目的が非常に大きく、1つの研究ではその目的をすべてカバーしきれない、目的を完全に達成しようとする場合にはほかのことも研究をしないといけない、ということも起こりえる。その場合には、「研究の範囲」を設定する。

例:「日本人の男女でコミュニケーションのスタイルにどのような違いがあるのかを明らかにする」

このような目的を設定した場合、目的を完全に達成しようと思えば、全年齢帯の人を調査しないといけない。しかし、現実には大学でのゼミ研究では、せいぜい身近な大学生の中での男女の違いしか調べられないだろう。そういう場合には、目的としてはそういうことを目指すが、本研究では特に明らかにするものの範囲として、「大学生の間でのスタイルの違い」という点に絞って研究をする、という言明をする。 -

研究の意義:

研究の目的とセットになるもので、その目的が達成されると、明らかになった知見、開発されたモノがどういったことに役立つのかを述べる。

-

研究の方法

その目的を達成するために、どういうったことを行うのか。研究の中で何をやって、その目的を達成しようとするのか、ということ。

-

研究のスケジュール

ガントチャートを使って研究のスケジュールを描く。重要なことは「〇〇までに~~~という状態になる」という締め切り設定と、「~~という状態に到達するために、・・・ということをする」というタスク設定おきちんと分けておくこと。状態設定だけでとどまる計画が多いが、その状態に到達するために具体的にすべきことまで描いておかないと実際にはなかなか体が動かず、締め切りをずるずると後にずらしてしまい、あとあと苦しむことが多い。

大学での研究は、とにかく「そもそもどうなのか」をキチンと考えていくことが大切。中学や小学校の夏休みの宿題で出されている自由研究のように、思い付きだけで研究してはいけないし、当然のこととして「調査をすること」「実験をすること」が目的になってもいけない。あくまで調査や実験は手段であり、目的とすべきなのは「何かを明らかにする」ということである。また、「明らかにする」という点についても、何かの調査や実験をすると、何かの結果が出てくる。しかしながら、その何かが「価値のあるなにか」でなければ、その調査や実験は失敗と言える。実験や調査では「大きくはこんなことわかるはずだ」という見通しをもって行うはずであるが、その「わかるであろうこと」が本当に価値があるものなのかを批判的に見ていくことが大切。

実験・調査の心得

- 実験・調査で怖いのは、仮説が棄却されることよりも、実験・調査に失敗することである。失敗とは、「得られたデータにノイズが入りすぎていて見たい結果が見れない」や「意図した通りに何かの結果が得られたけど、そもそもその意図自体が研究全体としてみた時に価値がないものであった」というものである。

- 特に実験では予備実験を大切にする。実際にやってみて初めて失敗を生む要因に気づくことがある。

- データの整理・整頓に心がける。データ化の際のヒューマンエラーや生データの紛失を避けるため。

- できるだけ手戻り・やり直しを防ぐためには、何を目的にどういう分析方法で分析をするのかをよく考えてからデータをとる。また、既往の研究がどういうデータを取っていてどういう分析をしているのかを十分に調査すること。

- 実験・調査能力は経験することによって磨かれる技能である。初心者は教員や先輩、他の熟練者の意見を十分に聞くこと。

質問・コメントを考えるときの心構え

発表には何かをレスポンスをすること!マナーでもあるし、相手に対して何も返せないと、相手の自分に対する印象が悪くもなる。なので、ゼミ内発表でも必ず発表に対してレスポンスを返すこと!!

- 質問・コメントには、以下の4種類がある。

- 理解促進・確認:自分が十分に理解できなかった点をを改めて説明してもらう。あるいは、自分の理解を示して相手に合っているか確認を求める。

- 批判的意見:自分が納得出来ない時に(自分の直感や経験と合わないときや、相手の話が論理的につながらない時)、そのことを相手に示す。

- 発散的意見:自分に新しいアイデアがある時に、そのことを相手に示し、相手に対して今後のリサーチの方向性の選択肢(オルタナティブ)を与える。

- 補強コメント:相手の発表に対して、自分の知識・経験の中で関連がありそうなエピソードを事例の一つとして与えてあげる。

- 理解促進・確認に関して、自分が相手の言っていることを十分に理解できていないからこそ質問するのであり、どのような質問でも自分が理解をするため行われるのであれば恥ずかしがることはない。「こんなことを聞いてバカにされないかな」とか意識しなくて良い。

- 批判的意見に関して、相手の発表に対するダメ出しは誰でも言い出にくいことなのだが、かと言ってそれを言わないと相手の穴は見過ごされるし、さらにダメ出しされる経験なしに社会にでることになり、いざ会社内で上司や先輩からダメ出しされた時に大きく落ち込んでしまう。ダメ出しされることになれるためにも、お互いにダメ出し合わなければならない。

- 発散的意見に関して、自分がもっている研究課題やこれまでに体験してきた問題のある状況を解決するのに、相手が発表した方法が使えるのではないか、といった相手の発表をベースに新しいアイデアを考えだすのがコツ。

- ある個所について少し言いたいことがあるが、うまく言葉がでてこない、といったこともある。そういう場合でもとりあえず手を挙げる。一人ではうまく表現できなくても、相手と言葉のやり取りをする中でうまく表現できたり、ほかの人がその質問の意図をくみ取って表現し直してくれたりすることがある。

論文執筆の流れ

- まずは論文の章・節・項立ての構成を作る。そしてそれぞれのパートでどんなこと書くのかの梗概(2,3行)を作る。 適宜、各パートの梗概造り(2,3行程度)と、構成造りは行ったり来たりすること。細かく中身まではまだ書かない。 字数制限がある論文の場合には、梗概造りの際にどの程度の文字数でその内容を書くのかの目安も作っておく。

- 構成と梗概がまとまったら、ドラフト原稿を作る。各パートの梗概にもとづいて、箇条書き的に書く内容を書き出していく。 また、図表もこの段階で作る。引用文献・参考文献もこの段階でリストアップしておく。ドラフトなので文献の引用番号や図表番号等についてはまだ整えなくても良い。

- ドラフトが出来上がったら、全体のバランスや論理構成を考えながら各内容を書く順序の入れ替えや、書くか書かないかの判断をする。

- 以上が出来たら、実際の執筆にかかる。

執筆に当たっての注意事項

以下をよく読んで、論文を書くようにしてください。

- 「パラグラフ(段落)ライティング」を意識すること.段落は基本的に一つの「言いたいこと」を軸に書く。

- 段落の中では、まずその段落のなかで主張したいことを書く。その後に、そのことを説明する。

- ✕:「本研究では~~~をすることにで・・・を明らかにすることを目的とする。」

- ◯:「本研究では・・・を明らかにすることを目的とする。そのために~~~~をする。」

- 研究の目的は、基本的に「○○○を明らかにする」という書き方をする。

- できるだけ一つ一つの文は単文で構成することをを心がける。

- ✕:「AならばBであるが、A’ならばCという場合もあり、それはDだからである。」

- ◯:「AならばBである。しかし、A’ならばCという場合もある。なぜなら、A'はDであるためである。」

- 一つの文は長くても150文字前後にする。

- 自分の考えは「考えられる」と書く。一方で、客観的事実については「である」と書く。とにかく、客観的事実と自分の考えを明確に分ける。

- 論文の中での「時制」を意識する。実験や調査に基づいた論文では以下が基本。

- 例:

- 「既往研究からAということが既にわかっている。」:一般論は現在形

- 「なので、BについてCという実験を行った。」:行ったのは過去のこと

- 「結果、Dという結果が得られた。」:結果が得られたのも過去のこと

- 「この結果から、BはEだと考えられる。」:考察しているのは現在のこと

- ややこしいパターン:以下はいずれも正しい。

- 「そこで◯◯を明らかにすることを目的に、実験を行った。」: 主張の核は実験を行ったことである。そのため、末尾は過去形になる。

- 「本実験の目的は、◯◯を明らかにすることである。」: 主張の核は目的を伝えることである。実験の目的は実験をやった時だけでなく、実験後も変わらないので一般的事実である。このため、現在形で書く。

- 図や表は「~~~を図○に示す」や「表○に示すとおり」といった形で、必ず本文中で引用する。

- 話し言葉にならないように注意する。

- 例:

- ✕「どんな」-> ◯「どのような」

- ✕「Aかどうか」-> ◯「Aか否か」

- 主語と述語がきちんと対応しているかを意識する。

- 正しい接続詞、接続助詞を使うこと

- 助詞や助動詞、動詞を名詞句にするための形式名詞(こと・もの)は平仮名で書く。

- 「など」を使う場合には、ほかにどういうものがあり得るのかを考え、それらを包含する言葉をつけること。

- 例:

- ✕「「ジャイアンやスネ夫などは、他のわき役キャラと違い」

- ◯「ジャイアンやスネ夫などのドラえもんの準レギュラーキャラは、他のわき役キャラと違い」」

- 論文では体言止めなどの修辞法を用いてはならない。

- 「AにはBを、CにはDを行う」といった形で並列させて動詞を共有する場合も、必ず助詞まで含めた文節単位で区切る。

段落の中ではその1つの「言いたいこと」を詳細に説明したり,根拠を示したり,例示をしたりといったことを書く。 論文は複数の章で構成され、章は複数の節で構成され、節は複数の項で構成され、項は複数の段落で構成される。つまり段落が論文の最小単位である。意味の塊ごとに段落を区切ることを意識せよ。

日本語は得てして最後に主張が来がちである。なので、一度段落を書いたら、改めてその段落を読み直し、その段落で主張したいことが何かを確認し、それを冒頭に持ってこれるように文を書き直すこと。

- 例:

「研究の目的」は、あくまでその研究のゴールを述べることであり、研究がゴールに達したかどうかを評価できる物になっていないといけない。従って、基本的に「○○○を明らかにする」という書き方をする。よくあるのは「~~を検討することを目的とする」とする書き方である。検討するのは手段であって、検討することを通じて何を明らかにするのかを書かないといけない。

一つの文に主張は1つだけにするのが基本。

複文(接続助詞を使って複数の文を1つにつなげたもの)になると主張したいことが何かが不明瞭になることが多い。

文章は極力単文で書き、接続助詞ではなく接続詞を使ってつなげていくこと。

- 例:

一文で200字を越えるような文は、情報を盛り込みすぎであり、上の悪い例にあるような論理構造や主張が不明瞭な文章になっていることが多い。

でないとそれらの図表をどのタイミングで見れば良いかわからない

学生が提出してくる論文を読んでいると、よく「この主語にこの述語はないやろ!」という文や「この文の主語は一体どれやねん!」という文にぶち当たる。そうなっていないかを自身できちんとチェックしながら書いていくようにすること。

接続詞の誤用も頻繁に見かける。以下のリンク先を参考に適切な接続詞を使うように心がけること。

特に、話し言葉だと接続詞を誤用していても前後関係から脳内で正しく意味が受け取られるが、論文という書き物になると、接続詞の誤りは致命的になる可能性がある。

接続詞について (一覧と解説)

よく「~出来る」や「~する事によって」といった形で「できる」や「こと」を漢字で書く人がいるが誤りである。

こういう書き方は間違い:「AにはB、CにはDを行う」。